Особенности формирования эмоционально-волевой сферы младших школьников с нарушением речи

|

Ирина Геннадьевна Матвеева,

учитель-логопед высшей квалификационной категории

МОУ СОШ № 199 Октябрьского района

г. Новосибирска

|

Проблемы физического и психического здоровья школьников в настоящее время более чем актуальны. Растет количество детей с задержкой психического развития, детей с социальной дезадаптацией, с различными невротическими нарушениями. Ежегодные обследования учащихся младших классов показывают нарастание уровня тревожности, снижение познавательной активности и мотивации учебной деятельности.

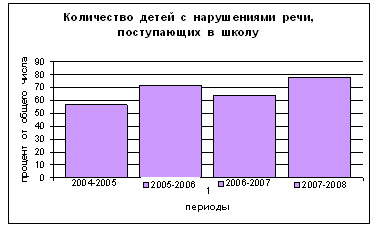

Ежегодно в школу поступает большое количество детей, имеющих негрубые нарушения развития, затрудняющие школьную адаптацию, но позволяющие осваивать школьную программу в той или иной степени. Среди этих детей высокий процент учащихся с нарушениями речи (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной системы. Дети с такими нарушениями двигательно беспокойны, раздражительны, суетливы, часто проявляют грубость и непослушание. По мнению профессора Волковой Л.С., многим детям с нарушением речи, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, свойственна пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению.

Мною было проведено исследование, целью которого было изучить особенности формирования эмоционально-волевой сферы младших школьников с общим нарушением речи (ОНР) по сравнению со сверстниками с нормальным речевым развитием.

В исследовании были использованы следующие методы:

1. Анализ методической литературы по данной тематике.

2. Эксперимент, выявляющий особенности развития эмоционально-волевой сферы.

3. Наблюдение за школьниками в процессе учебной деятельности.

4. Беседы с учителями и родителями.

В эксперименте принимали участие ученики 1-х, 2-х и 3-х классов, всего 99 человек. Среди учащихся двух первых классов (55 человек) имели нарушения речи 29; из 19 учеников второго класса 16 имели нарушения речи и среди учащихся третьего класса (25 человек) имели нарушения речи 4 человека.

По данным Осницкого В.П., эмоционально-волевая сфера включает в себя следующие параметры: самооценка, тревожность, самоконтроль, саморегуляция, мотивация достижения успехов. Ковалёв А.Г. пишет о том, что «тревожность – склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги – один из основных параметров индивидуальных различий». Определённый уровень тревожности – нормальная особенность каждого человека, однако повышенный уровень тревожности является проявлением неблагополучия личности. Ученики с высоким уровнем тревожности эмоционально острее, чем низкотревожные, реагируют на сообщение о неудаче; хуже работают в стрессовых ситуациях или ситуациях дефицита времени; боязнь неудачи доминирует у них над стремлением к достижению успеха. Для исследования уровня тревожности мною была выбрана методика Ч.Д. Спилберга в адаптации Ю.Л. Ханина.

Как видно по результатам исследования, высокий уровень тревожности имеют большинство младших школьников с ОНР, их эмоциональное состояние является напряженным, негативным. Низкий уровень тревожности имеют лишь 15,4 % учащихся с ОНР, причём, это ученики 1-х классов, для которых школа и школьные трудности пока еще не являются травмирующими.

Сравнительная диагностика уровня тревожности младших школьников с ОНР и не имеющих речевых нарушений

| Уровень |

Тревожность |

| высокий |

средний |

низкий |

| Учащиеся с ОНР |

1 класс |

47,9% |

36,7% |

15,4% |

| 2 класс |

55,8% |

44,2% |

0% |

| 3 класс |

86% |

14% |

0% |

| Учащиеся без речевых нарушений |

1 класс |

0% |

13% |

87% |

| 2 класс |

0% |

0% |

100% |

| 3 класс |

13,3% |

46% |

40,7% |

Рассмотрим особенности самооценки учащихся с ОНР по сравнению с самооценкой их сверстников без речевых нарушений. По словам Выготского Л.С., самооценка – это оценка личностью самого себя, своих возможностей, способностей, качеств и места среди других людей. Самооценка относится к фундаментальным образованиям личности. Для определения уровня самооценки использовалась методика «Лесенка» Якобсон-Щур.

Сравнительная диагностика уровня самооценки учащихся с ОНР и не имеющих речевых нарушений

| Учащиеся |

Самооценка |

| высокий |

средний |

низкий |

| 1-3 классов с ОНР |

0,7% |

74% |

25,3% |

| 1-3 классов без нарушений речи |

48% |

49% |

3% |

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что уровень самооценки учащихся с ОНР значительно ниже, чем у их ровесников, не имеющих речевых нарушений, причем высокий уровень самооценки имеет лишь один ученик с ОНР.

Конопкин О.А. отмечает, что «дети с низким уровнем самоуважения и сопереживания окружающим часто имеют низкий уровень развития самоконтроля и саморегуляции деятельности». Они могут подчиняться контролю извне, например, со стороны взрослых, но сами не умеют контролировать своё поведение и речь.

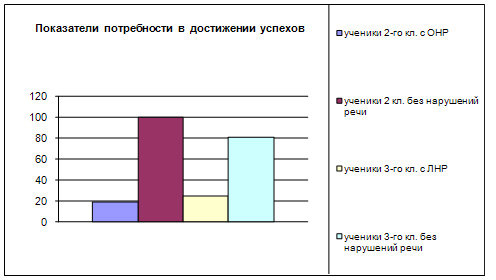

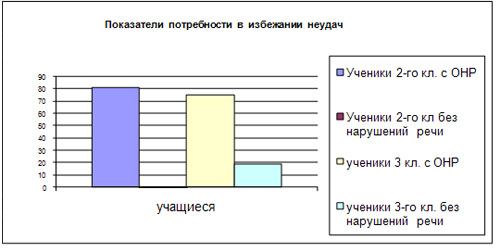

Выявление уровня мотивации достижения успехов проводилось по методике Немова Р.С. «Запомни и воспроизведи рисунок». Задача эксперимента – подтвердить или опровергнуть мнение, что степень развитости потребности в достижении успехов у учащихся без нарушений речи выше, чем у учащихся с ОНР, и в то же время у учащихся с ОНР доминирует потребность избегания неудач. В эксперименте участвовали ученики 2-го и 3-го классов в количестве 44 человек, из них 20 человек (16 из 2-го, 4 из 3-го классов) с ОНР. После обработки результатов были получены процентные показатели степени развитости у учеников потребности в достижении успехов и избегании неудач (диаграммы 2 и 3).

Диаграмма 2

Диаграмма 3

Как показывают результаты, у учащихся без нарушений речи сильнее выражена потребность в достижении успеха, наблюдения за учениками показали, что данные дети более активны в случае неудачи, у них выше стремление к соревнованию, желание добиваться всегда и везде успехов. У учащихся с ОНР, наоборот, наблюдается противоположная тенденция: снижение активности в случае неудачи, избегание соревнования, снижение стремления к успехам.

Беседы с учителями и родителями, а также наблюдения за учениками в процессе учебной и внеурочной деятельности позволили сделать выводы о проявлении волевых качеств у учащихся с ОНР по сравнению с учениками без речевых нарушений:

1. Учащиеся с ОНР менее сознательны в выполнении установленного порядка (соблюдении требований учителей, в выполнении трудовых поручений, правил и т.д.), чаще совершают различные проступки (например, уход с занятий без разрешения), т.е. у данных учащихся ярче выражены признаки недисциплинированности.

2. У школьников с ОНР хуже развита самостоятельность. При выполнении посильной деятельности данные дети требуют помощь и постоянный контроль со стороны. Часто данные дети не могут самостоятельно найти себе занятие или организовать свою деятельность, отстоять своё мнение, не проявляя упрямства, даже если не правы.

3. Дети с речевой патологией менее настойчивы в стремлении доводить начатое дело до конца, длительно преследовать цель, не снижать энергии в борьбе с трудностями, продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или при возникновении другой, более интересной деятельности.

4. Учащиеся с ОНР чаще проявляют нетерпение в деятельности, неумение держать себя в конфликтных ситуациях, спорах, т.е. у данных учащихся хуже развиты признаки выдержки, и эти дети более эмоционально возбудимы.

5. Ученики с ОНР менее организованы и испытывают сложности в содержании порядка на рабочем месте, аккуратности по отношению к учебным предметам, одежде, планировании своих действий, рациональному использованию своего времени.

6. Учащиеся с ОНР менее решительны и инициативны в учебной деятельности, реже, по сравнению с учениками без речевых нарушений, проявляют себя творчески.

Таким образом, в итоге исследования можно сделать следующие выводы:

– ни один учащийся, имеющий речевые нарушения, не испытывает продуктивного эмоционального отношения к учению;

– большинство учащихся с нарушениями речи в процессе обучения и общения со сверстниками испытывают тревожность и негативные эмоции;

– самооценка учащихся с ОНР значительно ниже, чем у их ровесников, не имеющих речевых нарушений;

– признаки волевых качеств школьника у учащихся с нарушениями также развиты хуже, чем у детей без нарушений речи.

Обучение и эмоционально-волевая сфера неразрывны, они становятся источником развития психики ребёнка. Не проявляя собственной активности, не включаясь в соответствующую деятельность, испытывая чувство тревоги, дети ничему не смогут научиться, сколько бы сил не тратили на это взрослые. Поэтому задача педагога, учитывая выше перечисленные факторы, найти подход, средства и методы для успешного обучения и воспитания детей с нарушениями речи.

Литература

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1997.

2. Волкова Л.С. Логопедия. Методические наследия. – М.: ВЛАДОС, 2003.

3. Конопкин О.А Психологические механизмы регуляции деятельности. – М.,1980.

4. Конопкин О.А. Структурно-функциональный и содержательно-психологический аспекты осознанной саморегуляции // Психология. Журнал – 2005. – № 1 – С. 27-42.

5. Немов Р.С. Психология: Кн.3 – М.: ВЛАДОС, 1998.

6. Осницкий А.К. Психология самостоятельности. Методы, исследования и диагностики. М., 1996.

|